チタン溶接は難しい?成功させるためのコツや注意ポイントを解説

こんにちは、溶接棒・溶接機材の通販専門店 WELD ALL(ウエルドオール)です。

「チタン溶接は難しいと聞いたことがあるけど、上手く溶接するためにはどうしたらいいの?」と疑問に思っている方は多いでしょう。

今回は、チタン溶接が難しいといわれる理由や、成功させるためのコツ、チタン溶接において注意すべきポイントをご紹介します。

さらに、チタンの溶接方法6種類や、溶接しやすいチタンの種類、チタン溶接に使われる溶接棒や溶接機についても解説するので、ぜひ参考にしてみてください。

目次

チタンの溶接方法6種類

チタンの溶接方法には、以下の6種類があります。

- ティグ溶接(TIG溶接)

- ミグ溶接(MIG溶接)

- プラズマ溶接

- 電子ビーム溶接

- レーザビーム溶接

- 抵抗溶接

こちらでは、上記6種類の溶接方法をそれぞれ解説していきます。

ティグ溶接(TIG溶接)

チタンの溶接で最も一般的に用いられるのが、ティグ溶接です。

ティグ溶接とは、タングステンを電極に用いるアーク溶接で、溶接部を不活性ガスでシールドしながら溶接する方法です。

ティグ溶接を行う際は、直流で溶接棒を溶接電源の陰極(マイナス)側につなぎ、母材を陽極(プラス)側に接続する「直流正極性」が主流となります。

ミグ溶接(MIG溶接)

ミグ溶接は、ティグ溶接と同じくシールドガスとして不活性ガスが用いられますが、消耗する電極の溶接ワイヤーが自動供給される溶接方法です。

厚板の溶接に適している一方、高電流かつ高速溶接が特徴のため、用途に合ったガスシールド治具を選ぶ必要があります。

プラズマ溶接

プラズマ溶接とは、電極と母材の間に発生するプラズマアークを用いて溶接する方法です。

一般的にプラズマ溶接には水素ガスが使われますが、チタン溶接では溶接部に水素化物が形成されるリスクがあるため、純アルゴンやヘリウムが適しています。

電子ビーム溶接

電子ビーム溶接は、基本的に真空中で行われる溶接方法で、電子ビームを電磁コイルで収束させ、母材に当てたときの熱で溶接します。

真空容器内で溶接をすることで、チタン溶接でリスクとなる水素化物の形成を避けられますが、設備の導入費用が高いなどの理由で主流な方法ではないといえます。

レーザビーム溶接

レーザビーム溶接は、溶接したい箇所にレーザー光を照射し、溶かして接合させる溶接方法です。

レーザビーム溶接を用いることで、溶接以外にも、母材表面に模様や文字を描いたり、母材を切断したりといった加工も可能となります。

抵抗溶接

抵抗溶接とは、溶接する箇所に加圧して電流を流すことで、溶接部位に熱を発生させて融着させる溶接方法です。

作業者の熟練度に依存しづらく自動化しやすいことや、安全性が高いこと、幅広い製品の製造において安価なコストで利用できるといった利点があります。

チタン溶接が難しいといわれる理由

チタン溶接が難しいといわれる理由は、以下の3つです。

- 酸化してもろくなりやすい

- 薄い分溶け落ちやすい

- ブローホールが発生しやすい

こちらでは、上記3つの理由について詳しく解説します。

酸化してもろくなりやすい

チタン溶接が難しいといわれる最大の原因は、酸化してもろくなりやすいということです。

400〜500℃ですら大気中の酸素に反応して酸化してしまうチタンですが、溶融点であるおよそ1,700℃まで温度を上昇させると、酸化がより激しくなってしまいます。

チタンが酸化してしまうと、硬くなって伸びがなくなり、もろくなってしまうため、大気に触れさせず酸化を防ぐための対策が必要でしょう。

薄い分溶け落ちやすい

チタンは、ステンレスなどに比べて薄くても強度が高い金属なので、母材が薄くなりがちな分、溶け落ちやすいという難しさがあります。

薄い金属は熱が入りやすく、母材のプールができる前に溶け落ちやすいということに注意しながら、酸化にも気を配る必要があるのが難しい点だといえるでしょう。

ブローホールが発生しやすい

チタン溶接は、ブローホールが発生しやすいという難しさもあります。

ブローホールとは、溶接金属の内部に発生する球状の空洞のことで、酸素・水素・窒素などのガスが大気中に放出されず金属内に閉じ込められることによって起きる欠陥です。

小さなブローホールでも数が多いと破断にもつながりかねないため、慎重な対策が必要となります。

溶接しやすいチタンの種類

チタンには、1種から4種まである「純チタン」と、α型合金・β型合金・α-β型合金の3種類にわかれる「チタン合金」がありますが、溶接しやすいチタンの種類は以下の通りです。

- 純チタン

- α型合金(Ti-5Al-2.5Sn)

- α-β型合金(Ti-6Al-4V)

上記の中でも、純チタンは最も溶接しやすく、その他の合金は溶接が難しくなりますが、Ti-5Al-2.5SnやTi-6Al-4Vといったチタン合金は比較的溶接しやすい種類だといえます。

チタン溶接に使われる溶接棒とは?

チタン溶接に使われる溶接棒には、以下の2種類があります。

- Ti-1

- Ti-2

JIS1種純チタン同士を溶接する際はTi-1を、JIS2種純チタン同士を溶接する際はTi-2を選定するのが良いでしょう。

チタン溶接に使うTIG溶接機の選び方

チタン溶接に使うTIG溶接機なら、「直流TIG溶接機」を選んでみましょう。

基本的に直流TIG溶接機であれば、どの機種でもチタン溶接が可能なので、自分好みのスペックの溶接機を探すのがおすすめです。

「DIYのチタン溶接で使用したい」という方は、家庭用の100V電源に対応した溶接機を選ぶと良いでしょう。

チタン溶接を成功させるためのコツ

チタン溶接を成功させるためのコツは、以下の3つです。

- 溶接前の清掃を十分に行う

- 溶接作業環境を整える

- 補助シールドを使う

こちらでは、上記3つのコツを解説します。

溶接前の清掃を十分に行う

チタン溶接を行う際は、異物が入り込んでチタンが脆くならないように溶接前の清掃を十分に行いましょう。

アセトンやメタノールを使い、開先内と板表面を丁寧に清掃してから溶接するのがおすすめです。

溶接作業環境を整える

鉄粉や粉塵などで汚染されている環境では、ブローホールといった欠陥の発生につながるため、チタン溶接では溶接作業環境を整えるのも大切です。

鉄粉・粉塵・油膜・雨が入り込まないような作業場所を用意し、シールドガスを乱す風の侵入がないように遮蔽すると良いでしょう。

補助シールドを使う

チタン溶接を成功させるためのコツの1つは、トーチシールドのみではなく、補助シールドを使うことです。

トーチシールドのみでは金属が350℃以下になるまで冷却できないため、アフターシールドやバックシールドという補助シールドを活用しましょう。

チタン溶接において注意すべきポイント

チタン溶接において注意すべきポイントは、以下の2つです。

- 溶接後の変色を見る

- 異種金属との溶接は避ける

こちらでは、上記2つの注意ポイントについて解説していきます。

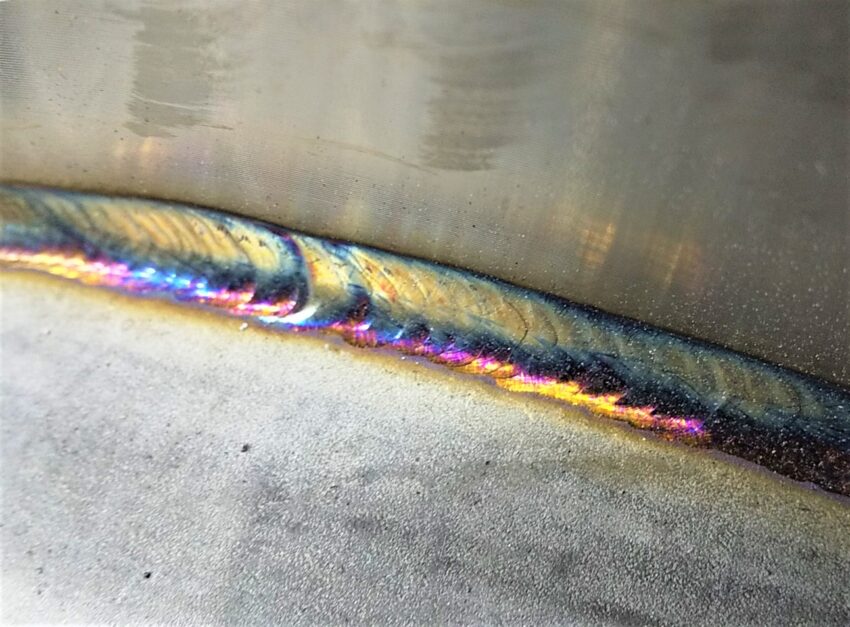

溶接後の変色を見る

チタン溶接後は、以下のような変色を見て強度が低下していないかチェックしましょう。

- 銀色:酸化がなく健全な状態

- 金・麦色:酸化が最小限に抑えられていて、ほとんど問題がない

- 紫色・青色:引き延ばされる力に影響はあるが、ほとんど問題ない

- 青白色・暗灰色:酸化が起きていて、もろくなっている

- 白色・黄白色 :非常にもろくなっている

上記の変色と併せて、光沢がない品質の悪い状態になっていないかも確認しておきましょう。

異種金属との溶接は避ける

チタン溶接の際は、異種金属との溶接は避けましょう。

「ジルコニウム・タンタル・ハフニウム」などの同じ活性金属なら溶接できますが、「鉄・ニッケル・銅・アルミニウム」などの異種金属と溶接すると、もろくなってしまいます。

チタンと異種金属を接合する際は、「ろう付け」という方法を用いましょう。

チタン溶接、まとめ

難しいといわれるチタン溶接を成功させるためには、今回ご紹介したコツや注意点を意識して取り組むのがおすすめです。

「チタン溶接をする際、必要な溶接棒や溶接機材をネットで購入したい!」という方は、通販専門店のWELD ALL(ウェルド・オール)がおすすめです。

プロ向けからDIY向けまで幅広い商品が揃っているうえ、小ロットからでも気軽に購入できるので、ぜひWELD ALLの公式サイトで商品ラインナップをご覧ください。